GABRIOLA – 1428 – Martuccio, Giovanni, Maso, Bernabò, Gabriola

Addì, 15 di febbraio A.D. 1427

Qualcuno, un tempo, deve avermi detto dove sono nato ma purtroppo non me ne ricordo, certamente in un borgo della valle dell’Arno; se più a monte o più a valle non saprei. Ricordo invece quando sono nato, nell’Anno Domini 1400, una cifra bella tonda. Quando fui abbastanza grande da chiedermi dove fossi, vivevo a San Giovanni in Altura, (*1) da uno zio paterno di nome Bernabò, essendo rimasto orfano quando avevo dieci mesi. Lo zio, da tempo immemorabile lavorava come salariato da messer Simone Cassai, il nonno paterno di Scheggia, un conosciuto fabbricante di casse; casse di tutti i tipi, da quelle decorate artisticamente a quelle semplici per i meno benestanti.

Non avendo quella gran memoria – a quanto pare somiglio al babbo il quale, come mi raccontano, ogni tanto dimenticava d’avermi posato sotto il fico per rincorrere qualche vacca che si era allontanata – dicevo dunque, che avendo poca memoria farò fatica a mettere insieme questa narrazione. Tuttavia, mi sono deciso a cominciare perché lo Scheggia mi preme a farlo, senza sapere bene perché lui ci tenga tanto.

Chi era e chi è Scheggia? Giovanni era ed è il mio miglior amico. Aveva solo un anno più di me ma, all’epoca aveva il diavolo in corpo. Non stava mai fermo ed era magrissimo; per quello lo chiamavano lo Scheggia. Siamo cresciuti insieme fin da piccoli giocando in mezzo alle pozzanghere della strada e tra i fossi dei campi. Lui aveva un fratello più giovane di due anni, Tommaso, o meglio Maso come preferiva essere chiamato. Anche Maso era un ragazzo estroso ma in modo diverso. A volte pareva assentarsi a contemplare non si sa che cosa, oppure cominciava a fare schizzi bellissimi su una pietra, o su quello che trovava, con un carboncino.

All’età intorno agli undici anni lavoravamo tutti tre nel laboratorio di messer Simone. Il patrigno dei due fratelli, tal Tedesco di Mastro Feo, era un vedovo benestante molto più anziano della moglie, monna Jacopa di Martinozzo. Egli che faceva il mercante e che poteva permettere a tutta la famiglia una vita agiata, voleva che anch’essi, come già facevo io dando una mano allo zio, non stessero con le mani in mano. Non era quello il motivo ma i miei amici non riuscirono mai a volergli davvero bene; il loro vero babbo, Giovanni di Mone Cassai Guidi, notaio, era morto molto giovane da ben sei anni, lasciando un gran vuoto.

Giovanni detto lo Scheggia e Maso abitarono a San Giovanni in Altura fino al maggio del 1418 quando, con la madre rimasta nuovamente vedova si accinsero a trasferirsi a Firenze.

Io fui molto preso dal dubbio; avrei voluto seguirli nella città gigliata. Sentivo che a San Giovanni, borgo modesto abitato in gran parte da villani, fabbri, porcai e lavandaie non avrei trovato la strada a cui sentivo di aspirare. Anch’io avevo appreso a decorare le casse ed ogni genere di mobilia e a quanto pare con una certa abilità, tuttavia, ero assai attaccato a quello zio che mi aveva raccolto orfano molto piccolo e allevato. Lui, ormai vecchio, rimasto solo e senza figli, mi voleva davvero bene, più che a un vero figliolo e proprio per questo capì. Esitai a lungo e alla fine, non solo zio Bernabò volle in tutti i modi che partissi, ma che lo facessi con il conforto di quasi tutti suoi risparmi: – ... tanto a me, Martuccio, a icché mi servono... te invece tu sei giovane... –

Quando raggiunsi Firenze a piedi, non avendo con me che una scarsella ben assicurata alla robusta cintura di cuoio e una bisaccia, i due fratelli erano arrivati in città già da un mese e avevo qualche dubbio su come avrei fatto a ritrovarli. Mi pareva di ricordare che, grazie a un loro parente, avessero preso un alloggio a pigione nei pressi della chiesa di Santa Maria del Carmine, ma non ne ero proprio sicuro avendo quella memoria un po’ barlaccia.

Era un bel giorno di fine giugno e lungo la strada che costeggiava l’Arno, la natura già rigogliosa perfino sui cigli e sui fossi attenuava la mia malinconia. Mi affacciai sull’argine per vedere il fiume tranquillo; la morbida luce gialla sembrava scorrere insieme alle acque, marezzata di fiamme nelle increspature della corrente. C’erano anche stormi di uccelli, forse merli o storni che volavano come mossi da un’energia comune; tutto ciò mi dava una gran sensazione di libertà. Eppure, lasciavo una persona cara e il borgo che mi aveva visto crescere per un futuro forse fortunato, forse incerto.

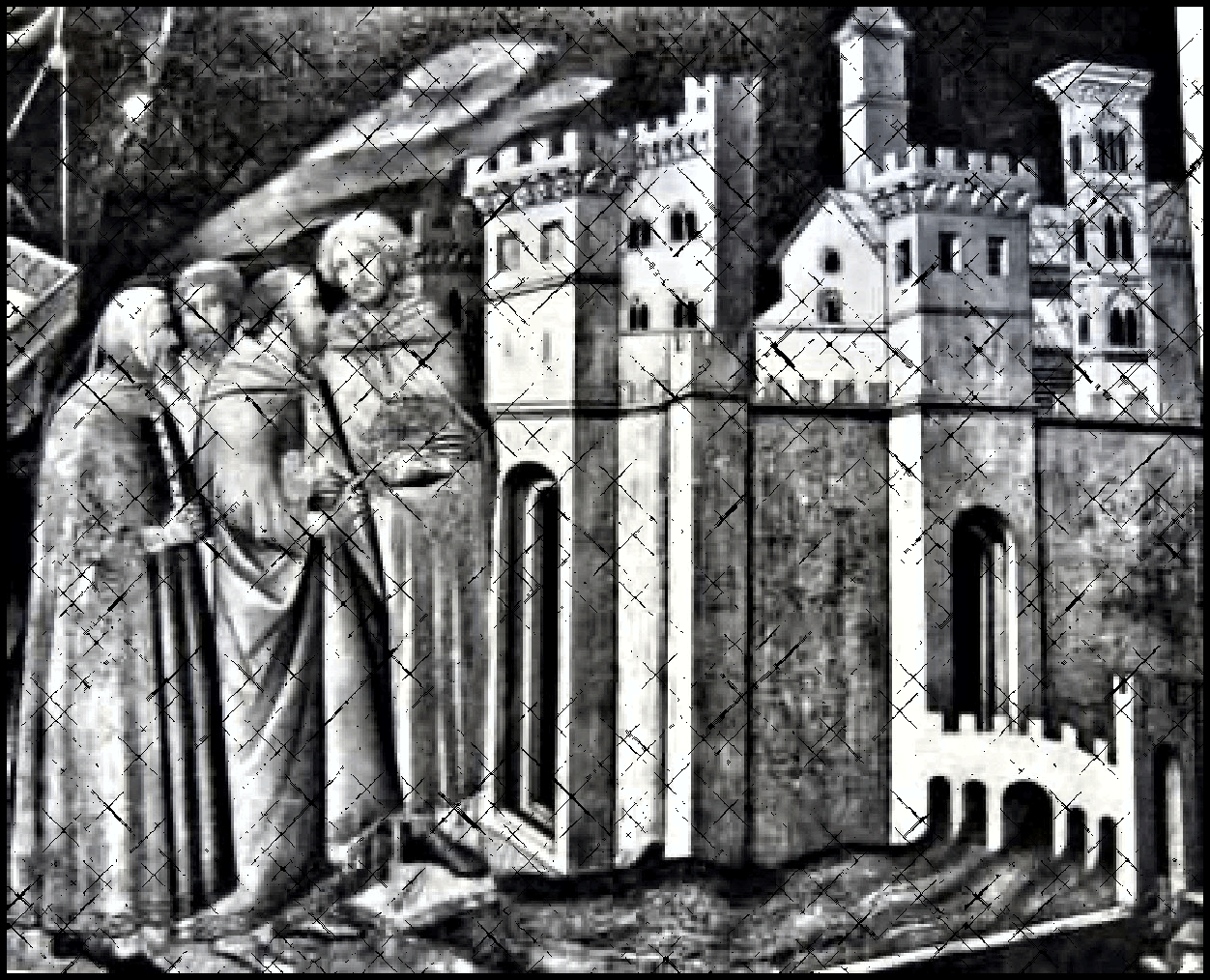

Poi, a mano a mano che mi avvicinavo alla città, arrivato in prossimità delle imponenti mura che lasciavano scorgere torri svettanti e le punte acute di alcuni campanili, sentivo salire l’eccitazione, immaginandomi le cose nuove e le bellezze di cui avevo sentito parlare. Costeggiando la sponda sinistra dell’Arno mi trovai a Porta San Niccolò e, non avendo niente con me salvo le mie poche vesti, la oltrepassai senza difficoltà.

Le strade piene di botteghe, la gente che si aggirava indaffarata per ogni strada, i bei palazzi, tutto era nuovo per me, ogni cosa induceva il mio ancora giovane cuore all’ottimismo. Vinto dalla curiosità, quasi senza accorgermene, mi diressi verso il centro della città. Di fronte all’antico Battistero, la nuova cattedrale intitolata a Santa Maria del Fiore, pur a facciata incompleta, insieme a quel campanile così armonico, mi fecero un effetto straordinario di bellezza, da starsene a capo all’insù come in contemplazione. Nelle strade intorno vidi esposte, all’esterno delle botteghe, stoffe di seta e d’oro, gioielli, dipinti, armi cesellate e ricchissime.

Con stupore vidi arrivare un maestoso corteo con alla testa chierici e preti, monaci e frati, con ricchissimi paramenti di vesti d’oro e di seta e di figure ricamate. Subito dietro seguivano compagnie d’uomini secolari, anch’essi con ricchi abiti e raggruppati a seconda delle varie regole. Camminavano a coppie di due, cantando devotamente salmi e laudi, e accompagnati da strumenti musicali.

Finalmente realizzai che quel giorno fosse la vigilia della grande festa di San Giovanni Battista, il Precursore di Gesù Cristo e patrono della città. Anche se già sapevo qualcosa seppi in seguito che tale festa, in Fiorenza, fosse straordinariamente sentita, molto più che a San Giovanni in Altura e che si svolgesse nell’arco di tre giorni ricchi di eventi. Il giorno seguente sarebbe stato il 24 giugno, la vera e propria ricorrenza del patrono.

Ero affascinato da tutta quell’eccitazione, tuttavia mi riscossi; dovevo affrettarmi a tornare verso l’Arno per cercare Maso e lo Scheggia. Grazie ad un’indicazione, attraversato il ponte, arrivai presto in piazza del Carmine dove presi a chiedere, se qualcuno l’avesse saputo dove abitavano, arrivati da non molto da San Giovanni, due giovani con la loro madre.

Chiesi e cercai per ore ma nessuno sapeva nulla. Ero stanco ed entrai in quella chiesa grande dalla facciata ancora grezza. Era singolarmente spoglia e, sebbene quella nudità non m’inducesse affatto a rivolgermi a Domine Iddio, poter sedere su una delle vecchie panche mi fu di gran conforto, avendo piedi e schiena doloranti. Stava arrivando il buio e con il buio quelle strade diventavano deserte; pensai fosse meglio tornarmene verso il Duomo.

Arrivato presto nella zona del mercato vecchio, da cui si dipartiva un dedalo di stradine fitte di botteghe di ogni genere e ancora animate di gente notai, vicino ad un’alta colonna che seppi poi chiamarsi Colonna dell’Abbondanza, un’invitante locanda la cui insegna in ferro dipinto e illuminata da una debole torcia ad olio ne indicava il nome di “Locanda dell’Oca”.

Avevo un buon gruzzolo nella scarsella ma esitavo a intaccarlo; era frutto di tanta fatica, mia e del povero zio che avevo lasciato in quella casuccia e che mi immaginavo in quel momento davanti al fuoco a scaldarsi la zuppa. Lì fermo in piedi, indugiai a lungo rimirando come un allocco quell’insegna e, chissà perché, pensai ancora allo zio Bernabò; forse a causa della schiena che mi faceva confondere avendo camminato troppo. Il povero vecchio diceva più volte che il mio disturbo fosse il secondo lascito, dopo quello della scarsa memoria, ricevuto da suo fratello, persona gracile e scomparso molto giovane. Non ricordavo nulla né di lui né della mamma morta nel partorirmi e neppure della zia, anch’essa venuta a mancare da molto tempo. Zio Bernabò era la figura che rappresentava tutto il mio passato e nella quale era condensato ogni mio affetto. Mi stavo pentendo di averlo lasciato solo.

Tuttavia, la fame – il pane e la crosta di formaggio che mi ero portato dietro li avevo divorati per strada – e il freschino della sera, mi indussero ad avvicinarmi alla porta della locanda. Mentre stavo per entrare vidi con la coda dell’occhio che, non lontano, due uomini alti e grossi mi stavano guardando, ma non detti alla cosa eccessiva importanza pensando d’avere attirato la loro attenzione forse, per la mia goffa aria di campagnolo.

La stanza buia e fumosa era grande e conteneva parecchi tavoli e panche. Appena entrato fui investito da un piacevole calore e da un odore di buon cibo. Il padrone, un magro omino dalla faccia grinzosa, al vedermi entrare si dilungò in ripetuti inchini mentre si fregava le mani l’una con l’altra. Sorrideva con ostentazione, mostrando i due canini gialli che spiccavano ai lati della bocca.

Chiesi che cosa avessero di pronto e dopo pochi minuti quell’uomo, facendosi perdonare della sgradevole impressione che mi aveva suscitato, portò una zuppa di ceci – almeno all’odore – così buona da far rivivere i morti, pane di segale e formaggio pecorino. In quella stanza illuminata da qualche candela, preso dall’appetito e distratto dalla buona zuppa non mi ero ancora guardato attorno. Non appena il ventre cominciò a sentir meno il pungolo della fame e gli occhi presero ad abituarsi all’oscurità, ciò che vidi poco lontano attirò la mia attenzione.

Insieme a pochi avventori c’era, in piedi, una giovane donna che stava servendo ad un tavolo. Non potei fare a meno di osservarla; era una fanciulla sottile ma ben fatta e vestita di velluto di seta ricamato sotto al quale si intuivano armoniche curve, mentre una ghirlanda di fiori di campo adornava i suoi capelli sciolti e lucenti. Era molto graziosa, una presenza inaspettata in un posto come quello.

Seppi in seguito che Gabriola, questo il suo nome, fosse giovanissima ma sembrando molto più matura della sua età, e che fosse figliastra di secondo letto dell’oste due volte vedovo. Il quale – e la cosa il giorno che lo seppi mi avrebbe procurato grande disgusto – non disdegnava affatto che ella si concedesse ogni tanto a qualche visitatore, purché fosse benestante e prodigo di ricompensa o, meglio ancora, un pollo facile da spennare.

Quella sera di tutto ciò non ne sapevo ancora nulla e ancor meno l’avrei immaginato. Lei si avvicinò e mi rivolse la parola: – Avete ancora desiderio di qualcosa, forestiero? – Non so perché ma mi sentii imbarazzato e, lì per lì non seppi rispondere. La ragazza, mentre si aggiustava una piccola ciocca di capelli su di un lato non smetteva di guardarmi pur senza sorridere; una strana e sfrontata grazia le illuminava il viso. Io non sono e non sono mai stato un granché, né apparivo troppo virile o particolarmente interessante nonostante la dimensione del mio naso più generosa del solito. Non vestivo vesti sontuose come usavano fare le persone importanti di Firenze ma, ingenuamente non mi chiesi il perché di quell’inaspettato interesse. Ne ero semplicemente affascinato.

Nondimeno, così mi pareva, a lei dovetti fare una certa tenerezza oppure, cosa ancor più probabile, le apparvi molto buffo e impacciato perché scoppiò in una improvvisa risata rivelando i suoi bellissimi denti bianchi. Alcuni avventori che sedevano in fondo al mio stesso tavolo risero del suo riso e di sicuro risero anche di me. In quel mentre, senza volere, le sfiorai la mano che aveva appoggiato sul tavolo. Quel leggero tocco innescò in me un imprevisto turbamento, come un giramento di testa per aver bevuto del vino che ancora non avevo. Avendole poi richiesto appunto del vino, ritornò con una larga tazza di quel nettare rosso. Abbassandosi per versarne nel bicchiere mi si avvicinò quel tanto da poterne aspirare l’odore, non tanto del vino quanto della sua pelle, un buon odore di lavanda. La guardai allontanarsi mentre ondeggiava leggera e non potei fare a meno di immaginare la forma del suo corpo nascosto dalla bella veste.

A diciassette anni ero ancora praticamente vergine; ricordai di quando, qualche mese prima lo Scheggia, più anziano di me solo di un anno ma più esperto e più sveglio, mi aveva condotto, tremante per l’emozione, da una donna di malaffare in un borgo vicino. Tornai deluso; lei era sdentata, cosa che mi sdegnò ed era vecchia, così mi parve. Non mi rimase niente di buono a cui ripensare nei giorni seguenti lasciandomi, come sgradevole strascico, in un prolungato stato di apatia. Quando ebbi finito il pane e il pecorino lei, guardandosi prima intorno fece scivolare davanti a me un piccolo involto di carta e si allontanò. Lo aprii; in quel minuscolo fagottino c’era semplicemente una piccola ciocca di neri e lunghi capelli. Mi fece capire d’avermi scelto.

Chiesi all’oste, che con aria compiaciuta mi accontentò subito, una stanza al piano di sopra. Gabriola, che aspettai più del previsto con tremante impazienza, più tardi bussò alla porta. Recava con sé una tazza di stagno colma di vino aromatico che, con sguardo d’intesa, appoggiò sul tavolo. Ne bevvi una bella sorsata mentre lei disse di non averne ancora voglia. Gabriola sembrava esperta e sapeva quali corde dell’animo e del corpo avrebbe dovuto toccare.

Restammo in silenzio uno di fronte all’altra, rivolgendoci sorridenti occhiate. Non osavo carezzarla; rimasi a guardarla lasciandomi lentamente sopraffare da un contatto immateriale e dolcissimo che pareva essersi stabilito fra noi. Infine, ci abbracciammo; io tremavo.

Lei dovette sentire il battito del mio cuore mentre mi stringeva, mentre io sentivo il suo. Il profumo di Gabriola e il calore delle sue labbra mi scuotevano procurandomi un forte tremolio, ma quel tremito non mi impedì di salire da sotto alla sua veste leggera verso l’alto, carezzandole i fianchi sodi e i duri seni. Trepidando, scoprivo i punti del mio corpo dove si concentravano sensazioni mai provate. Con gli occhi chiusi, misi definitivamente tacere i residui scrupoli che mi avevano assalito poco prima pensando ai denari dello zio che stavo spendendo. Desiderai piuttosto che quei momenti di intensa voluttà, non finissero mai.

Quando all’alba mi risvegliai ero piuttosto intontito e la bocca era amara come il veleno. Pensai che Gabriola, raccolti i suoi vestiti, fosse uscita senza far rumore. Poi, a mano a mano che i fumi del vino facevano posto alla mia debole coscienza, mi assalirono inquietanti pensieri; mi chiesi finalmente come mai, dopo quell’amplesso, non mi ricordassi nient’altro che d’aver fatto un sonno profondo. Mi girai allora di scatto: – La scarsella! la scarsella dov’è? – Era lì in terra, lasciata in un angolo. Corsi ad aprirla; era floscia e vuota. Scesi allora da basso prima chiamando e poi urlando; era presto e non c’era nessuno.

– Che succede?... perché tanto chiasso? – disse sbucando da una porta e sbadigliando il magro omino dalla faccia grinzosa e dai canini gialli, ancora in camice da notte. – Ladri! siete tutti dei ladri, dov’è Gabriola?... dov’è? – gli gridai andandogli minacciosamente davanti al viso. Da un’altra porta sbucarono due grossi individui già vestiti in “lucco” nero e dal piglio deciso che si interposero tra me e l’oste, ciascuno sfoderando da sotto la veste un coltellaccio. Intuii fossero i due loschi figuri intravisti la sera prima sulla strada. – Di che cosa cianci? Una parola di troppo e sei morto! – mi intimarono.

Era tutto chiaro. Bisognerebbe rinascere daccapo, lo diceva sempre anche lo zio Bernabò; confuso da quell’aria di festa ero andato in giro bellamente con la scarsella quasi in vista, confidando nella robustezza della cintura di cuoio.

Qualcuno dall’alto mi gettò addosso la veste essendo ancora quasi nudo, la bisaccia e la scarsella, ahimè leggera e vuota. Mentre raccattavo la mia roba ebbi un sussulto nel vedere Gabriola, in piedi presso la porta delle cucine. In seguito ho avuto modo di rifletterci e, a tutt’oggi, mi sembra di poter dire avesse gli occhi lucidi. Tuttavia, non ebbi neppure il tempo di ripensare a nulla o di aggiungere alcunché; infatti, i due figuri mi spinsero subito fuori della porta; dopodiché, sbattendomi sul selciato, mi pestarono a forza di calci e pugni.

Ero dolorante e umiliato e la schiena, tra tutte le parti corpo era quella più disastrata. Era ancora mattina presto e realizzai di non poter far altro che vestirmi sotto gli occhi perplessi di un passante ebreo che, avendo assistito a tutto, premurandosi di fermare con la mano la sua chippà, corse via da quel posto. Afferrai la mia povera bisaccia e me ne andai via zoppicando; verso dove ancora non lo sapevo. Avevo voglia di piangere e di gridare. E non solo per le botte e per i fiorini defraudati, cosa che da sola mi pareva già una gran tragedia.

Addì, 18 di dicembre A.D. 1427

Riprendo ora questa mia narrazione, avendo avuto in questi ultimi tempi parecchio da fare.

A coloro che un giorno, trovando questi appunti vorranno perdere del proprio tempo per leggere di tali modeste vicende, parrà forse difficile capirci qualcosa. Nonostante l’evidenza di come si era svolto il fattaccio, in quella burrascosa mattina non fui soltanto deluso; ancor di più ero incredulo riguardo a Gabriola. Mi pareva impossibile e cosa crudele che mi avesse ingannato in quel modo e il fatto mi bruciava.

Camminai per un’ora o due per le strade di Firenze alla cieca, parlando tra me e me come un matto. Eppure, mi dicevo, insieme al mio mi era parso palpitasse anche il suo cuore; eppure, mi ricordavo che i suoi baci avessero come un fremito, proprio come i miei: – Eppure... come puote aver fatto credere... come puotesi fingere in cotal maniera?... quel fremito... quei palpiti... – sussurravo e gesticolavo, non riuscendo a capacitarmi che il cuore di una donna potesse arrivare a tanto inganno.

Poi mi calmai parendomi finalmente tutto più chiaro. Realizzavo quanto facilmente, a una donna di malaffare, bastasse un cenno, un battito di ciglia per ingannare un uomo giovane. Sicuramente, e ciò confliggeva con il suo aspetto gentile, lei era in combutta con quei due loschi figuri che, all’ingresso della locanda, avevano già come pesato la consistenza della mia scarsella.

Tuttavia, rimanevo irrequieto e continuavo a parlare all’aria, avendo ancora una volta cambiato idea circa l’onestà della fanciulla, e parendo io certamente un mentecatto a chi avessi incontrato per la strada. Quando sentii fare il mio nome: – Martuccio!... Martuccio! – Era lo Scheggia. Mi guardò come si guarda una visione dell’aldilà; non credeva ai suoi occhi vedendomi così stravolto e con il viso gonfio di botte. Mi prese per un braccio e mi condusse a casa, la casa che avevano preso a pigione. Maso non c’era ma monna Jacopa, prima impaurita di vedermi in quello stato, mi calmò, mi curò le ferite e mi fece rifocillare.

Non mi ero sbagliato, anche loro appena arrivati si erano recati in piazza del Carmine ma avevano dovuto cercare un’altra casa, essendo quella fissata da tempo non più libera. Lo Scheggia si era arrabbiato arrivando quasi alle mani ma era stato Maso a calmarlo, avendo sentito di un’altra casa disponibile nel quartiere San Niccolò in Oltrarno, vicino proprio a Porta San Niccolò, quella attraverso cui ero arrivato a Fiorenza il giorno avanti.

Sono stato con loro alcuni anni come se quella fosse diventata la mia famiglia. Monna Jacopa fu per me come una madre, la mamma che non avevo mai avuto. Comunque, fin dal giorno seguente al mio arrivo in quella casa, nonostante fossi un po’ scosso e sbertucciato, mi misi a cercare un’occupazione.

Lavorai da un “beccaio” per un anno intero ma il lavoro non mi piaceva e mi dava noia alla schiena, dovendo dalla mattina alla sera squartare pezzi di manzo e di maiale, tirare il collo alle galline e così via. L’unica consolazione era che, tra un colpo di mannaia e l’altro sfogavo la mia rabbia, immaginando di aver davanti quell’oste magro e grinzoso e ancor più quei due figuri grossi come maiali, simili a quelli che dovevo sgozzare. Ancora non mi era passato lo sdegno e ogni tanto pensavo a come avrei potuto, non solo vendicarmi, ma anche riavere indietro i miei preziosi fiorini.

In mezzo a quei pensieri di cruenta rivalsa che vivevo nell’immaginazione, nonostante che in me fosse ormai tutto chiarito riguardo alle sue sicure colpe, non compariva mai Gabriola che continuava ad apparirmi invece nei sogni notturni.

Lo Scheggia, che era molto “fumino” e che andava a nozze nell’usare le mani, mi aveva proposto di entrare di soppiatto e di notte nella “Locanda dell’Oca” e farsi giustizia, dal momento che sugli sgherri di Cosimo di Giovanni de’ Medici non ci si potesse contare riguardo alla giustizia verso il popolo. – Quelli badano solo ai bordelli del padrone... e se l’oste gli dà di balzelli quanto dovuto... è in una botte di ferro. – Sapevo a mie spese quanto sarebbe stato pericoloso affrontare quella gente senza scrupoli e scoraggiai in lui quei propositi.

Intanto Maso si stava facendo strada. Entrato nella bottega di messer Tommaso Cristoforo da Panicale, detto Masolino per la sua bassa statura, si era subito fatto notare per la sua abilità e la sua leggerezza nel disegnare gli schizzi preparatori. Convinse quasi subito il suo maestro a prendere a bottega anche lo Scheggia e dopo un anno fece assumere anche me tirandomi fuori dai miasmi della macellazione. Io ero al settimo cielo; collaboravo con entusiasmo facendomi apprezzare anche da messer Tommaso Cristoforo.

L’altro Tommaso, cioè Maso da San Giovanni, il mio amico fraterno, nel giro di due anni divenne così bravo da oscurare la fama del maestro Masolino. La gente prese presto a chiamarlo Masaccio per la sua trasandatezza non volendo pensare ad altro che al suo lavoro. E lui amava quel nome. Gli sembrava che gli si addicesse e a tutti pareva che se ne facesse vanto. – ... è vero, paio persona astratta e indosso la prima veste che truovo... e non bado alle cure o alle ciance del mondo. E chi se ne importa delle vesti? – diceva a quelli che lo prendevano in giro.

Un giorno di festa, mi sembra fosse il Martedì Grasso del 1420, ma non ne sono sicuro avendo purtroppo questa vuotezza di testa, io e lo Scheggia ci trovavamo nei pressi del ponte Santa Trinita. Su quel ponte si svolgevano, come tutti gli anni, battaglie fatta di pugni e “sassaiole” e altri giochi guerreschi tra i giovani dei vari quartieri di Firenze. Le guardie e gli armati comunali cercavano di arginare gli eccessi ma al popolo, stipato lungo le vie adiacenti a vedere quello spettacolo, i “giochi” piacevano, pur costando ogni anno qualche ferito grave o addirittura qualche morto. Lo Scheggia fremeva, avrebbe voluto partecipare ed io lo trattenevo.

D’un tratto, volgendo lo sguardo tra la folla, per caso incrociai due occhi che conoscevo, occhi che tante volte mi erano apparsi nei sogni; era lo sguardo di Gabriola. Mi vide anche lei; si girò e prese a camminare svelta nella direzione opposta all’Arno. Facendomi posto a fatica tra la folla le andai dietro; lei prese a correre ed io feci lo stesso. Infine, la raggiunsi e l’afferrai per un braccio. Raggelai vedendola in quello stato.

– Che vuoi?... lasciami andare... non ho nulla a che fare con te, non ti conosco. – Si vedeva che, avesse potuto, si sarebbe trasformata in una mosca pur di non mostrarsi in quel modo. Non era più la bella fanciulla che mi aveva tanto colpito e da cui mi ero fatto adescare con trasporto. Era smunta e smagrita e la sua veste era dozzinale come le sue basse scarpe, ma soprattutto recava sul suo cappello un nastro giallo, il segno dell’essere donna di meretricio. Come tale, mi venne da pensare in un attimo, stava rischiando la fustigazione o peggio, non avendo, appeso allo stesso cappello il sonaglio tintinnante dei lebbrosi, obbligatorio perché tutti la riconoscessero da lontano.

Lo Scheggia che mi aveva visto allontanarmi arrivò anche lui quasi subito e, vedendola capì chi fosse, rimanendo a bocca aperta. Lei si divincolava ma non la lasciai andare. Poi si calmò; prima guardandomi con ostilità e poi volgendo lo sguardo in terra. Sentendo che non si divincolava più le presi il viso tra le mani e la costrinsi a guardarmi. – Gabriola... – le dissi soltanto.

Al sentire il suo nome scoppiò in un pianto dirotto accucciandosi in ginocchio sul selciato e coprendosi il viso con le mani. Voleva dir qualcosa ma, scossa dai singhiozzi, non riusciva a spiccicare una parola.

Io e lo Scheggia ci guardammo negli occhi, ma non sapevo bene come il mio amico la pensasse in quel momento; fu lui invece, con un cenno, a suggerirmi quale fosse la cosa da fare.

Non dimenticherò mai quel suo gesto che decise poi, in qualche modo, della mia vita. Prendemmo Gabriola quasi di peso, tanto lei era affranta e leggera, io da una parte e lui dall’altra e, pian piano, la portammo da monna Jacopa. Quella donna era un angelo; dico era perché, come tutte le persone più buone, è venuta presto a mancare, e precisamente un anno fa a causa di un mal sottile che si portava dietro da tempo.

Vista in quel modo, con il viso ancora lavato di pianto, mortificata e adesso ignuda del precoce ruolo di donna di malaffare che ostentava per sopravvivere, Gabriola si rivelò fanciulla fragile e giovanissima quale ancora era. Jacopa notò il cappello con il nastro giallo ma non fece domande; la lavò, la pettinò, le dette una veste decente e poi la mise a dormire. Dormì un giorno e una notte.

Ripresasi e meravigliata di essere in mezzo a persone che non le volevano male, come da tempo non era abituata a sentirsi, pian piano si aprì. Prima facendo con pudore solo qualche accenno alla sua vicenda, e poi aprendosi sempre più; alternando pianto ad espressioni più serene e riconoscenti. Ogni tanto i nostri occhi si incrociavano quasi stupiti di potersi riconoscere dopo due anni, dopo quella notte.

Un giorno raccontò che, proprio da quella notte lei non aveva avuto più pace. Il suo patrigno, un uomo insensibile e avido, avendola vista quella mattina commossa per l’accaduto e avendo capito che lei non avrebbe più voluto fare quelle ignobili ruberie a nessuno, la fece oggetto di continui sgarbi fino a farla quasi morire di fame. D’altra parte, non voleva che se ne andasse nella speranza di farla rinsavire, perfino chiudendola in camera. Dopo qualche mese di quella vita insopportabile una notte, rintuzzando a fatica le lacrime, riuscì a scappare.

– In quella locanda che era stata di proprietà del mio vero babbo io v’ero nata. Mia madre, rimasta vedova, si risposò, ahimé, con quell’individuo spregevole che un giorno gliela carpì con l’inganno. – Gabriola, davanti a monna Jacopa si vergognò di aggiungere che ogni tanto il patrigno la faceva prostituire con gli avventori più facoltosi, ma la buona donna capì benissimo da sola, sapendo che l’avevamo raccolta per strada mentre faceva l’unico mestiere che aveva imparato a fare e che le permetteva di non morire davvero di fame.

Una volta, rimasta sola con me, arrossendo, mi rivelò che quella notte, dopo quell’amplesso dolcissimo che, come disse in un sussurro, non dimenticherà mai, e dopo che il vino drogato aveva fatto il suo effetto, avendo ancora in mano i fiorini prelevati dalla scarsella, aveva indugiato nel guardarmi mentre dormivo. Quel che era rimasto della candela faceva ancora un po’ di luce, illuminando i miei capelli ricci. Mentre le batteva ancora il cuore, pensò fossi diverso dagli altri uomini con cui era giaciuta.

Ripensandoci a distanza di tempo, ritengo evidente che ciò possa essere successo soltanto per qualche misteriosa e inspiegabile alchimia d’amore e non tanto per la mia avvenenza, come era evidente ed è tuttora il mio grosso naso.

In tutti i casi, come disse, da me non si era sentita trattata come al solito: – Ti eri rivolto a me con rispetto e gentilezza come avresti fatto con la tua vera donna o comunque con una donna onorata... senza dare per scontato che t’avrei accontentato... e non come a una fanciulla di facili costumi che avesse un suo prezzo. – concluse tutto d’un fiato quel giorno, con il nodo alla gola e con gli occhi lucidi.

Aggiunse che lei, ad un certo punto, dopo quell’appassionato amplesso che non era stato simulato da parte sua come lo erano stati i suoi abbracci nel passato, prima che scivolassi completamente nel forzato torpore, mi aveva sussurrato: – Davvero tutto è un sogno... a questo mondo nulla è essenziale... l’unica realtà è quella dell’altra vita... –

Io ero ormai quasi nel mondo dei sogni e non sentii nulla di quelle parole se non una vaga risonanza, insieme – ora estraendo qualcosa dai recessi profondi della mia già scarsa memoria – alla sensazione tattile di un soffice bacio sulla guancia. Quando ebbe finito, mi si accostò. Da quando era in quella casa non c’era stato alcun minimo contatto tra noi, e mi baciò ancora una volta sulla stessa guancia.

Tre anni dopo ancora, la bottega d’arte di Masaccio e Masolino – in quest’ordine veniva ormai rammentata, essendo ormai il primo diventato più bravo e molto più sicuro di sé dell’altro – dopo aver già consegnato superbe opere che facevano discutere tutta Firenze per la forza innovativa, fu incaricata da messer Filippo Brancacci, banchiere, di decorare la cappella della chiesa del Carmine.

Ci sono voluti alcuni anni prima che fosse terminata, essendo stati entrambi gli artisti contemporaneamente ingaggiati per altri lavori, sia a Pisa che a Roma, sia insieme che ognuno per conto proprio. Mancano soltanto le ultime rifiniture, ma si sta presentando agli occhi di quei pochi privilegiati che possono già accedere all’opera, un lavoro di bellezza e d’innovazione, soprattutto nella parte dipinta da Masaccio, mai visto.

Da solo o insieme con lo Scheggia, ho assistito varie volte il maestro Maso – io ho sempre esitato a chiamarlo Masaccio – in quella chiesa del Carmine. Non mi ero mai più riaffacciato in quella chiesa, e la prima di quelle volte rivissi con commozione la sera del mio arrivo a Fiorenza. Sentendomi riavere su una di quelle vecchie panche, avendo piedi e schiena doloranti, non potevo certo immaginare che, in quella stessa e ormai lontana sera, avrei vissuto la vicenda della locanda, così drammatica e insieme così importante per me.

Addì 27 di marzo A.D. 1428

Riprendo la narrazione di cui sono al termine con la morte nel cuore anche se il motivo di tale pena risale a tre mesi fa. Pochi giorni dopo l’interruzione di questi appunti dovuta a certi affari di lavoro – la ricorrenza della nascita di Nostro Signore Gesù Cristo era già trascorsa da poco – Maso, il mio grande amico e maestro, a solo ventisette anni è deceduto per motivi che sono ancora poco chiari. Sembra si sia trattato di un colpo apoplettico. Per lo Scheggia, (*2) adesso considerato anch’egli valente pittore, è stato un dolore così grande che le mie parole non sono sufficienti per descriverne il peso. E anche per me e Gabriola è stato lo stesso gran dispiacere.

Un’ultima cosa devo dire prima di riporre queste note che forse nessuno leggerà mai, nella cassa, una bella cassa che io personalmente ho decorato di fiori in colori pastellati ad olio.

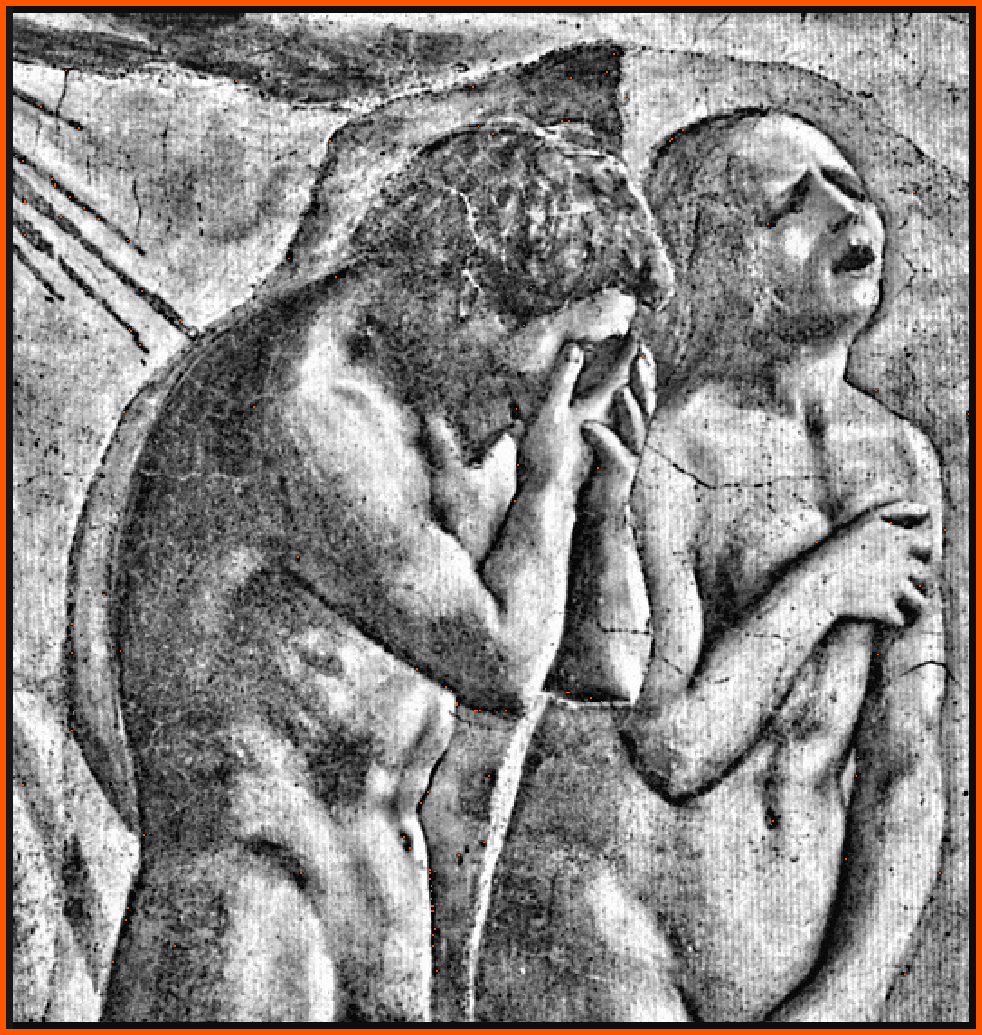

Attualmente la violenza e gli inganni stanno dilagando a Firenze. Gelosie, stratagemmi e tradimenti stanno regnando su una città dove Guelfi e Ghibellini non smettono di cospirare in continuazione. Eppure, su una cosa tutti la pensano nello stesso modo; la grande opera di pittura “a fresco” ultimata nella cappella del Brancacci sembra, in particolare nelle parti operate dal maestro Masaccio di San Giovanni, fatta di cose e persone che paiano vere, quasi in movimento.

La chiesa di Santa Maria del Carmine, quella chiesa che una volta, molti anni fa mi parve spoglia, anzi ignuda, adesso è meta di gente che viene quasi in processione ad ammirare i capolavori della “nuova arte” come qualcuno sta chiamando lo stile pittorico del maestro.

– Masaccio... come se Giotto fusse rinato... – sentii mormorare un giorno da un attento frate domenicano mentre, a capo all’insù, davanti alla “Cacciata di Adamo ed Eva” cercava di farne veloci schizzi. Lo riconobbi, non era l’ultimo venuto; fra Giovanni di Pietro (*3) pittore di talento ben conosciuto a Firenze stette lì molto tempo, quasi in contemplazione.

Sto scrivendo queste ultime parole mentre qui, a mio fianco, Gabriola sta allattando il suo e nostro secondo bambino, nato appena una settimana fa. Lo chiameremo Tommaso per affetto verso il maestro; come la prima nata, per lo stesso motivo di affezione e a suo tempo, chiamammo Jacopa. Persone care che non ci sono più, come lo zio Bernabò che non ho dimenticato. Un anno dopo la mia partenza fu trovato spento di vita, accasciato sulla sua panca vicino al fuoco, anch’esso spento. Se fosse ancora vivo sono sicuro che sarebbe contento per il verso di come mi sono andate tutte le cose.

– fine –

P.S. In questa finzione narrativa la vicenda di Masaccio, l’antesignano della pittura rinascimentale,

inserita in forma romanzata, è comunque e in gran parte fatto storico.

(*1) San Giovanni in Altura, oggi San Giovanni Valdarno

(*2) Lo Scheggia o Giovanni di Guidi, fratello di Masaccio, fu realmente un valente pittore

(*3) Fra Giovanni di Pietro, chiamato successivamente “il Beato Angelico”